Падпішыся на нашу медыйную рассылку!

Кожны тыдзень атрымлівай на пошту: якасныя магчымасці (гранты, вакансіі, конкурсы, стыпендыі), анонсы івэнтаў (лекцыі, дыскусіі, прэзентацыі, прэс-канферэнцыі) і карысны кантэнт

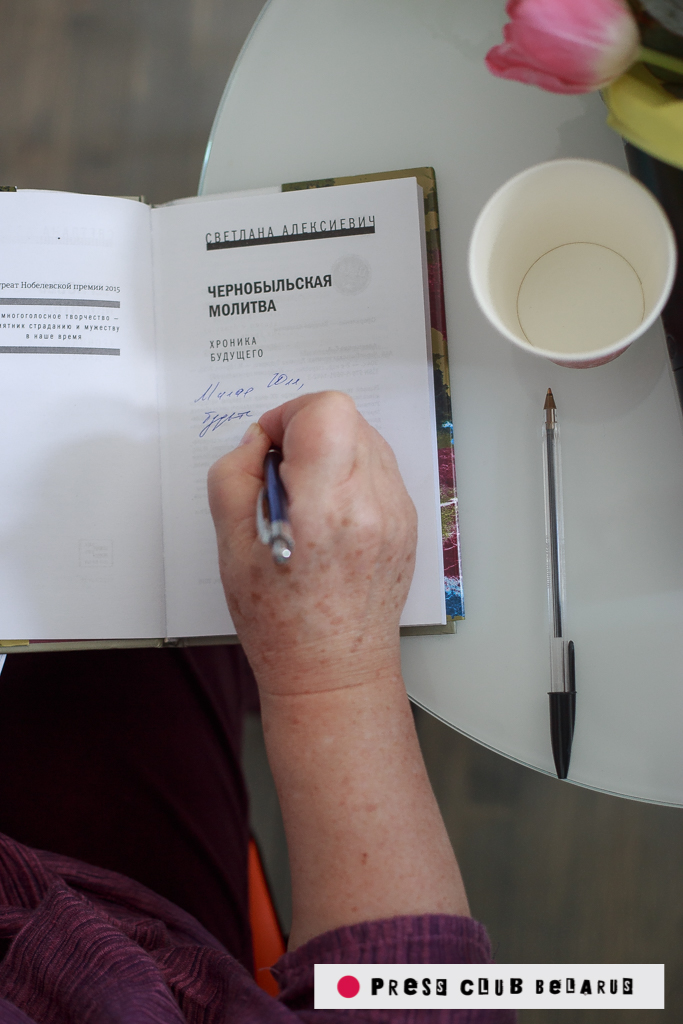

Пресс-клуб добивался встречи со Светланой Алексиевич почти год. И не один. Организовать мастер-класс помогло Посольство Республики Польша в Беларуси.

За это время случились президентские выборы, снятие санкций, Нобелевская премия и многочисленные поездки по миру, попытки увязать Алексиевич с политикой, экономикой и предпочтениями в недвижимости. Тщетно. Потому что настоящие личности на то и личности, что не вписываются в рамки, в которые их хотят вогнать, сколотив добротную темницу.

Мы решили не затягивать слова Светланы Александровны в тугой корсет репортажа. Как и в случае ее книг, голос нашей героини звучит от первого лица.

Когда ты начинаешь серьезно работать, ты учишься у всех и у всего: и у живописи, и у философии, и у простых людей… у всего на свете. Я всегда училась у сильных личностей.

О правде и «чувстве пути»

В журналистике мне всегда было тесно. Я чувствовала себя, как кот в мышеловке, потому что то, что мне было интересно в человеке, совершенно не было интересно ни газете, ни журналу. В журнале «Нёман» было немного легче, но все равно для всего, что касается нон-фикшн (документальная проза – прим.жур.), существовал канон. Он и по сей день существует.

Я думаю, что для нон-фикшена нет никаких границ, он должен жить по законам искусства. Но обычно наша жизнь устроена так, что у людей, пишущих в СМИ, с годами молодой пыл угасает, и им всем хватает банальности. Банальность – это то, что себе надо запретить.

Когда я приходила к людям, мне неинтересно было то, что было нужно газете. Вот эта банальность мне была неинтересна. Тогда писали о войне еще больше, чем сейчас, это был такой центр нашей жизни. Больше ничего не получилось по большому счету, кроме этой победы: пусть и Пирровой победы, страшной, но она-таки была. И поэтому о ней постоянные разговоры. Но меня не интересовало, как одни героически убивали других. Меня интересовало это человеческое безумие, этот бог Марс, который был так украшен и поднят на пьедестал.

Журналисту важно первому понять свое время, сформулировать идеи, а не быть приводным рулем партии.

Я родилась и воспитывалась в деревне. Мои родители – сельские учителя, и я видела совсем другую жизнь, и я очень рада, что именно деревня дала мне трезвый взгляд на жизнь. Наш дом был забит книгами, но они, наверное, влияли на меня меньше, чем то, что было вокруг. Сама жизнь была потрясающей. Еще жили эти старухи, которые поднимали эту страну после войны, рассказывали о ней. Это была такая правда, которую я всю жизнь пытаюсь достигнуть.

У меня был прекрасный учитель, Алесь Адамович, с которым мы разговорились, когда я брала у него интервью. В соавторстве с Я. Брылем и В. Колесником он написал повесть «Я из огненной деревни». Для меня это была гениальная книга, и возникло то, что А. Блок называл «чувством пути».

Совпало мое детское, юношеское ощущение жизни, поразительной ноты о бедной белорусской деревне, или об украинском селе – когда ездила к матери на родину на Украину. Там я услышала эту пронзительную правду маленького человека. И вот этот маленький человек меня пленил.

Никакие интеллектуалы не могли стать моими героями: они могли стать героями моей мысли, но никогда – героями моих книг, потому что я хотела дать слово тем, кого никто никогда не слушает и не слышит. И вот так, от первой книги «У войны не женское лицо» я шла за историей нашей страны, нашего народа, шла по его болевым точкам.

О героях на «человеческом языке»

Первую книгу я написала, работая в «Сельской газете» и в журнале «Нёман». Я тоже была советским человеком и долго не могла бросить работу, хотя у книги уже был успех, она ходила по рукам, но еще не попала на стол Горбачева, который произнес «Как говорится в книге «У войны не женское лицо»…», после которой ее напечатали. К счастью, меня уволили.

Уволили за то, что я поехала в командировку, а там меня настолько потрясли две военные женщины, что я прожила с ними целую неделю. Жила и разговаривала.

Я не делаю интервью, как это принято думать. Я прихожу к человеку, и мы говорим о жизни. Я не говорю: вот, расскажите мне о войне, не задаю вопросы по вопроснику. Ничего из этого не будет. Из этого будет газетная статья.

Я прихожу, и мы говорим о том, что это за безумие, когда один человек убивает другого. Как это – убивать? Как человек умирает? В моих книгах мне очень важна жизнь тела, человеческой мысли, чувства — то есть весь спектр человеческого бытия, а на такие беседы очень нелегко подвигнуть людей, особенно советских. Поэтому день-два ты слушаешь банальную канву о том, как советские женщины шли на фронт рядом с мужчинами. А потом вдруг она начинает говорить: «А ты знаешь, как я замуж вышла? Ты же видишь мои фотографии, какая я красивая была. Но все время в этих брезентовых брюках, в этих идиотских мужских трусах – другого не выдавали, бюстгальтера нет… Мы были уродами, никто не видел нашей красоты!. Лифчик и все остальное нам выдали, когда мы перешли границу, чтобы нестыдно было. Мой муж за мной не ухаживал, я даже не знала, что ему нравлюсь. Но вот мы поставили подписи у Рейхстага, а потом он поворачивается и говорит: «Выходи за меня замуж». И знаешь, мне хотелось его ударить! Слов красивых не говорил, цветов не дарил, и тут среди всей этой грязи, пыли и смерти он мне говорит – «замуж»!» Она увидела в этом какое-то предательство ее мечты, женских ожиданий, но тут она заметила, что его обожженной щеке текут слезы. И говорит: «Я выйду за тебя замуж».

До этих деталей – долгая дорога, потом мы уже начали говорить, как у Достоевского, на «человеческом языке». Всегда надо добиться вот этого человеческого языка. Но для этого, прежде всего, надо снять кожуру с себя самой: стать свободным человеком, образованным, по-человечески мягким, добрым, дружелюбно настроенным к миру. Нужно очень много таких качеств, чтобы человек увидел в вас друга, и чтобы вы могли задать друг другу сокровенный вопрос. Люди вправе вас о многом спросить. Этого нет в книге, но это важно, чтобы построить этот мостик.

Поэтому я задержалась там на целую неделю, и когда я приехала, мой редактор был не рад, мне был дан выговор, а когда я сказала, что могу уйти, мне подписали заявление. Я была рада, потому что система сама как бы вытолкнула меня. В свободу, между прочим.

Я очень благодарна своим героям, они — потрясающие люди. Я сама, наверное, не могу так открыться. Сейчас у меня вообще кошмарная жизнь: сегодня скажешь слово, а завтра все про тебя знают. Неуютно так жить, скажу я вам.

У нас заходи в любой дом – и вы найдете жертву. Напротив, для меня было проблемой вытащить человека из этой культуры жертвы и плача, чтобы он начал рефлексировать. Потому что культура жертвы и плача у нас такая тотальная, что вырваться из нее – это самое трудное. Мне нужно не желание поплакаться, а хотя бы попытка рефлексии, почему наши страдания не конвертируются в свободу? Какой смысл просто в страданиях?

В «Чернобыльской молитве» есть рассказ о любви. Женщина-библиотекарь рассказывает о муже-ликвидаторе. Знаете, некоторые женщины рождены для любви. Муж ее очень тяжело уходил от рака, она рассказывала страшные подробности: как он распух, как у него вываливался язык, как он превратился в чудовище. Врачи отказывались ездить и говорили, что у них нет лекарств для такого состояния. Он кричал 24 часа в сутки, и чтобы он не кричал, она вливала в него каждые 2-3 часа бутылку водки. И он был в беспамятстве, но ночью он хлопал в ладоши: это был знак, чтобы она шла к нему в кровать, и они занимались любовью. И вот тогда он не кричал, тогда он жил без боли. Это был ее способ лечения.

После она мне сказала: «Боже мой, если бы это знала моя свекровь, она бы решила, что я какое-то животное, она бы меня осудила. Меня бы осудила даже моя собственная мать». И я решила, что поменяю ее фамилию, чтобы ее никто не узнал, но напишу ее историю, потому что в ней была и бесконечность любви и бесконечность страдания, и вообще те запределы, за которые иногда заходит человек. В одном журнале был опубликован ее рассказ, и вдруг звонит мне эта Валентина и спрашивает, почему я не оставила ее фамилию. Я говорю: «Валя, я же вас защищала от этого обывательского мнения. Вы же понимаете, что на вас обрушится, если говорите, что даже ваша собственная мать вас осудит». Она ответила: «Я всю ночь не спала и решила: я так страдала, он так страдал. Пусть все останется, как было. Пусть останется правда».

Вы знаете, это такая высота, на которую я лично неспособна.

О сопереживании

Нечего делать из журналистской или писательской работы нечто особенное. Хирург-онколог переносит не меньше, чем мы. Я написала книгу и отошла от этого, а у них эта работа на всю жизнь. Вот ты выйди к матери и скажи, что с Ванечкой все хорошо, зная, что Ванечки через пару дней не будет. Хорош был бы хирург, если распоров живот человеку и увидев там метастазы, он бы не зашивать его начал, чтобы тот еще немного пожил, а слезы проливал бы над ним.

Каждый кричит свою правду, как это и есть в жизни. Я как автор присутствую в философии книги, в ее мировоззрении, но я ни в коем случае не стану брать факел, освещая одну сторону, а вторую – нет.

Я ничего не придумываю. Я веду себя просто по-человечески. Иногда я плакала с героями, иногда мы даже ссорились, иногда я их не понимала. Вот старик, который просидел с женой в лагере, его выпустили, а жена погибла, он смог уйти на фронт, вернулся с орденами. Ему возвращают партбилет и говорят, что жену вернуть не могут, а партбилет – пожалуйста. И он сказал, что был счастлив. Я с высокомерием своего времени говорю ему: «Боже, вам вернули какой-то кусочек картона, а не вернули жену, и вы счастливы?». А он ответил: «Мы с вами на расстоянии 60 лет, из другого времени нельзя судить, нас можно судить только по законам религии». Или вот женщина–коммунистка кричала мне, что я ее не напечатаю, потому что либералка и демократка. А я сама себе говорила: нет, я не позволю кого-то вычеркивать. Должно быть все.

Когда я разговаривала с НКВДэшниками, которые расстреливали людей, они жаловались, что у них указательный палец болел за смену, и требовали, чтобы им делали массаж – так они больше могли стрелять. Даже тогда я не позволила себе смотреть на него свысока. Я просто смотрела на него и думала: что заставило его быть таким?

С точки зрения искусства, и палач и жертва одинаково интересны. Ты не можешь быть таким вот чистюлей, красивым, хорошим, пушистым — ты должен быть в этой грязи и слушать их до конца, пытаться понять их до конца. У каждого человека до последнего мгновения его жизни есть шанс на спасение.

О моральном выборе

Библию никто не переписал, между прочим. Добро и зло – это четкие вещи. Да, дракон страшный, но зачем же так ему прислуживать? Всегда можно найти честный вариант и остаться чистым человеком. Человеческое и профессиональное тут для меня едино.

Я скажу, почему я уехала за границу. Дело не в том, что тут меня кто-то так притеснял. Я никогда не делала из себя жертву режима. Главные проблемы – внутри меня самой. Когда я увидела, как диктор на телевидении радовался, когда после столкновений у оппозиционеров текла кровь, а потом приходила на писательское собрание и слышала, как писатели радовались, что кровь текла у милиционеров… В то время у меня болел знакомый, я оказалась в больнице и увидела, как в реанимацию пустили матерей: одна плачет возле милиционера, а вторая плачет возле демократа. Тогда я поняла: точка зрения художника – цена человеческой жизни, выше ничего нет.

Я поняла, что надо слезть с баррикады и вернуть себе нормальное зрение, потому что на баррикаде видна только мишень того или иного цвета, а для литературы одинаково интересен весь мир, цветной.

Мне интересно жить, мне интересны люди, интересно было это понять и об этом рассказать. Важно самому сохранить это желание интересно жить.

О цензуре и вымысле

Я книги пишу очень долго, по 7-10 лет, это — сотни рассказов, в которых создается такая температура боли, что правда просто повторяется в других рассказах, а неправда просто сжигается, исчезает. Эта температура любую фальшь просто вытесняет.

Но не надо обольщаться насчет человеческой памяти. Я же занимаюсь историей чувств, а чувства – это версии, человек дает свою версию события. И конечно, человек борется с памятью, он творит — нельзя сказать, что это такое холодное изложение. Так что реальность как таковая ускользает. Вы думаете, Тацит или Монтень – это правда в последней инстанции? Это тоже версии: их собственные или услышанные.

Вся книга «У войны не женское лицо» – это все то, о чем писать нельзя. Я была тогда молодой, и героини говорили мне: «Мы рассказали это тебе, как девочке, чтобы ты поняла, как нам тогда было тяжело, а писать надо другое». Они давали мне фолианты своей военно-патриотической работы в школе: из каждого дома я выходила с 2-3 общими тетрадками. Потом, когда вышла книга, многие из этих женщин были недовольны, но это было потрясающее время 90-х годов, книга разошлась миллионными тиражами, и общество убеждало этих женщин, что они – герои именно вот таким образом, что это — их героизм.

Цензура – это только то, о чем я не могу спросить, потому что не знаю.

Это то, с чем я столкнулась сегодня. Сейчас я пишу две книги – о любви и об уходе, о старости. Ты приходишь к старикам, спрашиваешь у них о жизни, а они тебе о том, как Минск отстраивали, ты спрашиваешь про то, какие тогда были женщины и мужчины, а они — говорят, как план перевыполняли. И вот только потом – «Вот, дурак был, из женской туфельки шампанское пил». Вот, говоришь, хоть одна человеческая деталь. Значит, я не знаю подхода к этому человеку, не знаю, что спросить, чтобы ему стало интересно. То есть мой единственный цензор на сегодняшний момент — мое собственное незнание каких-то вещей.

Эти две книги должен писать другой человек — с другим внутренним состоянием, поэтому меня бесят вопросы о том, почему Путин бомбит Сирию? Мне надо пойти в другую, метафизическую часть, оторваться от своего предыдущего опыта. Эти книги мне гораздо сложнее писать, чем те, что я уже написала. Хотя я была и на войне, и в Чернобыле, но думаю, что любовь и исчезновение, старость – это интереснее и страшнее, и непонятнее, и прекраснее. Самое главное, что с нами в жизни происходит – это любовь и старость.

Больше фото здесь.

Текст записала: Ольга Цветкова

Фото: Николай Жуков

Ещё материалы:

Кожны тыдзень атрымлівай на пошту: якасныя магчымасці (гранты, вакансіі, конкурсы, стыпендыі), анонсы івэнтаў (лекцыі, дыскусіі, прэзентацыі, прэс-канферэнцыі) і карысны кантэнт